作品紹介

- 作品名

- 木製風炉 電気炭、電熱器、アルコールストーブ使用の茶釜用

- 材質

- タモ ゴム 油性工芸うるし

- 使用した道具

- トリマル君 鉋 サンダー

- 作品コメント

- 『提げ茶箱II』の箱が出来上がった頃、一駅先の万能ヨロズヤ(オリンピック、100均では入手困難モノの宝庫)に燃料アルコールを探しに行った際、1Lサイズの卓上魔法瓶を見かけました。これは火器が使えない場所でも対応できるようになるのではと思いつき、1段目引き出しを持参して置いてみると、当たる所を一寸削れば納まりそうと判りました。初釜を無事に終え、大型水指と大型建水の新造、組み替えを終えて、ネットで件の魔法瓶を入手し(オリンピックさんゴメンナサイ)、2段目引き出しの当たる所を削ると、火器無しバージョン(銅甁、新建水、新水指、アルスト一式を外して、代わりに魔法瓶と中型建水を納める)が出来ました。更に機能拡張として火は使えないが電気は使える場所用に、アルストの代わりになる小型電熱器や折り畳み電熱ポットを探し出しました。そうしたら、『追善茶会』の際に調達した電気炭に加えて、アルスト、小型電熱器も『祖母形見の富士釜』単体を野点で使えるのではと思い付き、これらを納める風炉を作ろうと考えました。茶道では、土焼き物か金属製の風炉が使われる事が殆どですが、木製のできるだけコンパクトな風炉を作ろうと設計を始めました。ついでに、炭火用に製作した折り畳み式大型野点台で、電気炭、更には小型電熱器用には足下板やプラグ取り出し口を設けて、使える様にしました。

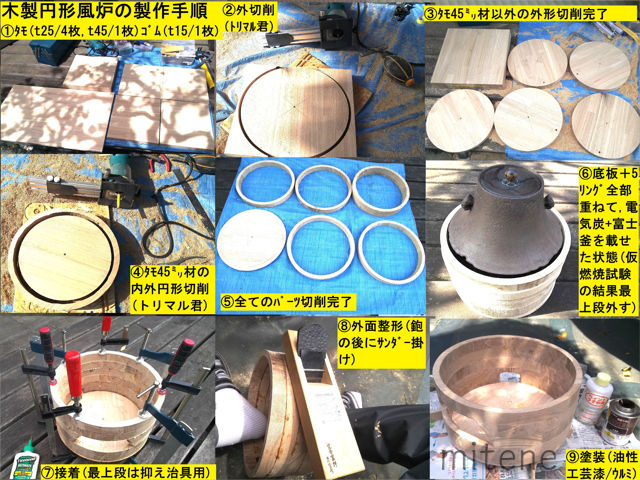

風炉製作に手持ちの工作機械は、トリマル君とドリルスタンドだけですので、厚め板材からリング部材を複数切り出して、積層化と底をつけて、火力調整や電線取り出しの必要開口を設ける設計工作を行いました。木製なので、強度上リングに閉合した構造が望ましいため、眉風炉に似たような開口形状になりました。当初は、超廉価入手のタモ材の45ミリ厚1枚+25ミリ厚4枚の積層でしたが、試し組の後沸騰試験を行った所、電気炭の場合に最上端リングの温度が上がり着火温度に近付いたため、1段減らすことにしました。その結果、アルストと電熱器には頃合い高さになりました。

底板は、超廉価タモ材が入手できなかったので廉価材次候補のゴム集成材15ミリ板をトリマル君で円版に切り抜き、各加熱機器の足部分の嵌め込み窪みを設けて、全てのパーツを接合し、内外面を整形して最後に塗装です。塗りは、油性工芸漆のウルミ色で行いました。最後に各機器で富士釜での沸騰試験を行って、電気炭、アルスト、電熱器何れも短時間加温には使えるが、連続長時間使用なら電熱器バージョンが最適なことを確認しました。アルストは火力調整蓋無しでは突出した火力でしたが、炎が風炉内面を焦がすので蓋使用が必須な事を確認しました。この風炉は座敷での正式点前では荒々しく使えませんが、野点では十分使えます。

なお、リング部材を切り出して残った円版部分は、後に、二つ折丸盆製作に活かす事になりました。

提げ茶箱IIの製作と初釜での点前

追善茶会 道具持ち寄り開催で木工品製作 敷板、釜敷、釜据 クロモジや盃の焼き印

木製品だけで組んだわっぱ茶箱と大型・中型の野点台

作者紹介

- 作者名(ニックネーム)

- sarusuberi

- 年齢

- 70代

- 木工歴

- 6~10年

- お住まい

- 東京都