作品紹介

- 作品名

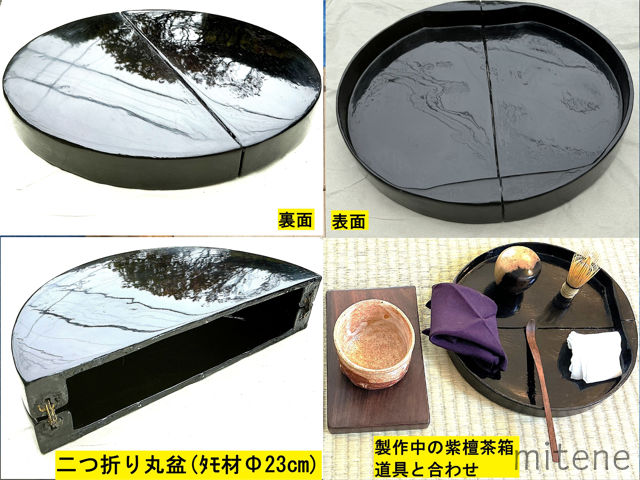

- 二つ折り丸盆の製作 木製風炉作成の円版残材を使って

- 材質

- タモ 油性工芸うるし

- 使用した道具

- トリマル君 ドリルスタンド サンダー

- 作品コメント

- 『タモ材を使っての木製風炉』を作った際に、Φ235xt25ミリで4枚と、Φ225xt45ミリで1枚の円版が残材として残りました。そのうち25ミリ材を使って、円形を真っ二つに折り畳める構造の丸盆を作る事にしました。茶道雑誌なごみ1991年9月号に、黒田宗光先生の記事で池乃浦大起さん作の二つ折り山道盆の紹介があり、それを真似ての製作です。池乃浦さんの作品では、蝶番がこれ専用に作られたと思われる綺麗な金具で折り畳み構造になってましたが、この金具はいくら探しても見つかりません。そこで現状入手可能な蝶番として、木口に埋め込む形式の金具を使って折り畳み構造とし、加えて開いた状態での補助固定として以前作成した『小型の二つ折丸盆』での事例で効果確認しているマグネット埋め込みを行う構造を考えました。

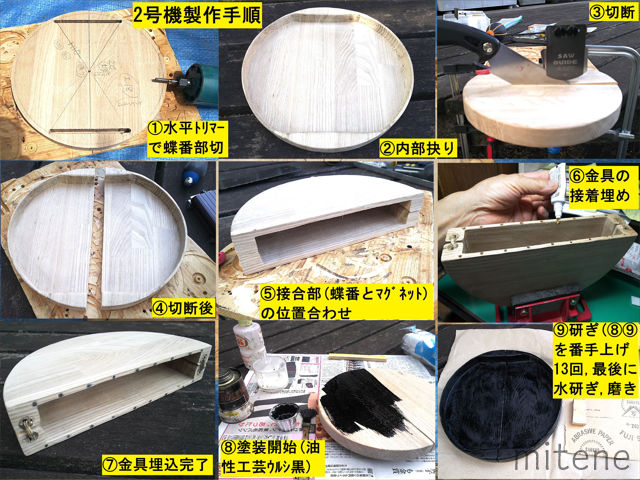

工作機械は例によって、トリマル君による円形切削とドリルスタンドの鉛直ドリルと補助で手持ちサンダーだけですので、それで工作可能な構造にしました。蝶番金具の埋込部があるため、盆の外縁の内側はトリマル君で全周切削出来ず、埋込部内側は直線トリマーで別途切削する方法を採りました。

工作の1枚目で、円周部と直線部の境界部分で粗相があり、サンダーで厚み部を丸く形状を修正する方策で1号丸盆の外縁削りを終えました。内部は、口径20ミリ程の大きなビットを使っての抉り切削です。削り仕上の後、黒色油性工芸ウルシを5回塗って、1号機の完成です。一寸荒々しさはありますがそれなりの出来だったので、まずはこれで使ってみようと、『提げ茶箱1号』を贈呈した茶友人宅で開かせてもらった室内野点の席に持って行くと所望され、嫁に行くことになりました。

2枚目工作では、円周部と直線部切替点は慎重に工作を行い、最初の構想案形状に外縁部切削を終え、次いで内側部抉りを終えて、最終磨きです。今回は塗りを鏡面仕上げにしようと目論んでいたので、極力凸凹の無い磨きを行いましたが、表面平滑度はビット切削での精度で左右され限度がありました。それでも13回の黒色油性工芸ウルシ塗りと水研ぎを経て、やや鏡面仕上げ状態に出来上がりました。仕上げの途中で、関西の網袋師匠の教室に立ち寄って師匠にチェックを頂きました。この2号機は、茶道師匠に贈呈の携帯紫檀茶箱の添え物として活用していただけることになりました。

残った45ミリ材を使って、今度は二つ折り丸盆茶箱を作る予定です。

木製風炉 電気炭、電熱器、アルコールストーブ使用の茶釜用

瓢箪茶箱を初釜で点前デビュー 久し振り正座用に合曳製作 二つ折り丸盆製作

旅立つ提げ茶箱(遊山箱)に新しい瓢箪茶入れと茶杓と携帯型水指を収めて

作者紹介

- 作者名(ニックネーム)

- sarusuberi

- 年齢

- 70代

- 木工歴

- 6~10年

- お住まい

- 東京都