作品紹介

- 作品名

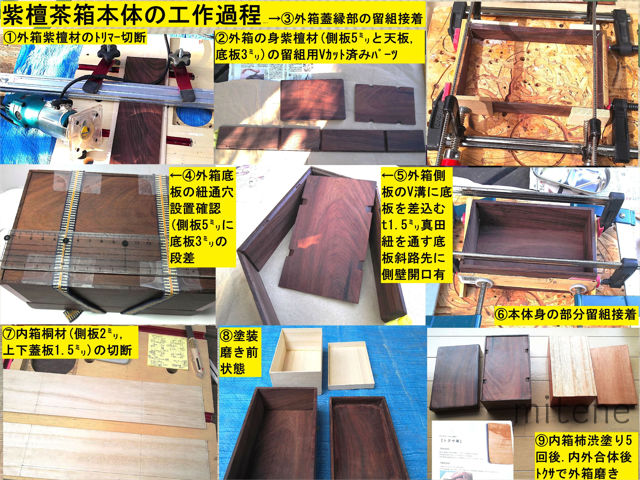

- 志野茶碗、中蓋付き黒柿棗、スネークウッド茶杓、ギヤマン振出、ウォールナット茶筅筒、竹茶巾筒を収めた紫檀茶箱の作成

- 材質

- 紫檀 桐 黒柿 ウォールナット スネークウッド 欅 竹

- 使用した道具

- 木工旋盤 トリマル君 ドリルスタンド トリマー

- 作品コメント

- 今春に茶道仲間用に『網袋付きギヤマン振出』を組み上げた際に、茶道師匠から小振りの志野茶碗を頂きました。掌に載る形のいい茶碗で、構想で止まっていた焼き物茶碗を主軸にした小振り茶箱を作るべしと、天からの声がかかったようで、師匠に道具組みや箱設計の構想を説明すると、ご期待のご様子なので実行開始です。

箱に組み込む道具は、茶碗、棗、茶杓、茶筅、茶巾、振出を考え、建水にも使えるサブの木碗を足し、茶碗、棗、茶杓には仕覆等の袋物を、茶筅と茶巾には木製筒を、茶巾筒と振出には網袋を用意する構想です。これらを収めた上で、携行しやすくかつ基本の茶箱点前が行える小振りの茶箱の大きさを考えました。通常の利休茶箱(概略,長21.5x幅14.5x高13.5cm)より気軽に持ち運びできる様に小型化するために、高さの決まり手は茶筅(筒)でした。野点用という高さ8.5cmと通常より短い茶筅を、さらに足切りして7.5cmにしたものが茶道点前用としては限界と判断し、これが内宮高さの決まり手になりました。

箱の器材としては紫檀の薄板を見つけました。完全留組とインロウ蓋の構造を考えると、7ミリ厚がベストでしたが、入手出来たのは5ミリと3ミリでした。そこで、完全留組の外箱を硬い紫檀材で構築し、その内に柔らかい桐板で付けインロウ蓋の機能となる内箱を嵌め込めば、目的達成とクッション性も加わると判断しました。この茶箱に意匠兼蓋固定のためのつづら掛け真田紐を通す構造にして外形寸法(長18.4x幅11.7x高8.7cm)が決まり、通常サイズに体積比で約45%と携行しやすく出来ました。箱製作は、トリマーテーブルとVカットを駆使して、内外別々に行い、内箱を柿渋仕上げの上で外箱と合体させ、最後に外側をトクサ磨きを行って木工は終了し、真田紐を通して完成です。

この春から、社会人向け木工旋盤講座に通うことになり、最初の挑戦で茶筅筒を削ってみました。最初は黒檀材で試みましたが、中心軸抜きの際に硬さで煙が出るようになったので断念し、講師提供のウォールナット材を切削して、仕上げにグラッシーウッド仕上げです。旋盤初心者の処女作としては結構良い出来と自己満足です。調子に乗って、次は黒柿で中蓋付きの棗切削に挑戦です。通常の茶道茶箱点前では登場しない中蓋は、『携行を考えるとピッタリ閉じれものが必要』で、当然木工で製作です。外径粗切削、身と蓋分離、木固めエース浸潤、蓋内側切削、身内側切削、中蓋切削、身と蓋併せて外径切削と延2日間の工房作業時間ギリギリまで作業を、講師支援を最大に受けながら、何とか切削を終え、木固めエース臭抜きの後、入念に磨いた上で、グラシーウッド仕上げです。2号作品としてまずまず満足です。講師の先生、ご指導ご助力感謝します。実は、木工旋盤削りの前に、黒柿でどの様な削りができるかの試し削りとしてドリルスタンドのナンチャッテ旋盤削りを行い、そこそこの棗は出来ていましたが、結果は格段の差でした。

関西の網袋師匠の教室へ伺った際に、スネークウッドの荒削り材を拝領したので、今年の干支に丁度合致し貴重な器材でもあるのでこれを念入りに削り、トクサ磨きを行って、茶箱に収めることにしました。

振出は春に師匠にお渡ししたウグイス色網袋付きの欅ネジ蓋ギヤマン製を、一旦引き取って納まり場所の確認です。

茶巾筒は肉厚薄く外径細く出来る竹を選択しました。元の箸入筒を上中下の必要部分を切り取り合体させて、拭き漆の後に、内側に防水ウレタン塗装を施します。密閉性高いので湿った茶巾を残置すると、カビの原因になるので要注意です。網袋は『茶道師匠の至宝網袋』とほほ同じ細かいピッチで組むことにして、師匠ご要望の朱色の細径糸を注文し、頭部ループ方式用にまずは8本組紐から行い、直径30ミリの木柱に縦糸24本の網袋組みです。

サブの木椀は、茶碗用にと入手していた欅角材から縦木取りです。作業時間の制約から講座の木工旋盤ではなく、従来のトリマル君内外円形切削+ナンチャッテ旋盤での整形方式で工作です。拭き漆で木目綺麗に出して仕上げです。

茶碗、棗、茶杓には入手の袋物や仕覆を着付けて茶箱は完成です。茶箱ピッタリの『別途製作の二つ折丸盆』を添えて、茶道師匠宅に持参し、八月稽古で卯の花と和敬に準じたご指南を頂き、それなりの茶箱点前が出来ました。

網袋付き振出7個と携帯型茶箱を作成

棗の中蓋(茶器の内蓋)持ち歩く野点の茶入れの必需品を木製で

至宝の振出用網袋の模倣製作と木箱作成 御所籠の解かない打ち緒の結び方 楕円曲げわっぱの茶箱改修と網袋組み

二つ折り丸盆の製作 木製風炉作成の円版残材を使って

作者紹介

- 作者名(ニックネーム)

- sarusuberi

- 年齢

- 70代

- 木工歴

- 6~10年

- お住まい

- 東京都